前回記事 >>> Nゲージ/連動装置を作りたい・はじめの一歩 【1】(分岐信号機編)

連動装置(風)を作りたいということで始めました。第一回は、構内入線のGreenMax信号機を使った分岐信号とポイントの切り替えを行いました。

第2回は何をどこまでどうしようかと思案して大分時間が経ってしまっていますが、なかなか考えがまとまりません。とりあえず、手を動かしながら考えようと、出発側の制御盤もどきを作ろうと使わなくなったケースにロータリースイッチ、プッシュスイッチを取り付けました。前回の分岐信号用のロータリースイッチの取り付け位置が前に使った穴を利用したため斜めに取り付いていたので、こちらを修正しました。

この配線の色分けおかしいですよね?分岐後の色を別にしてしまってます。出発側もですが・・・

前回の場合は、自作の信号制御基板で在線検知を行い、信号の点灯制御をArduino Pro Mini互換機とIOエキスパンダー、ブレッドボードを使って行いました。

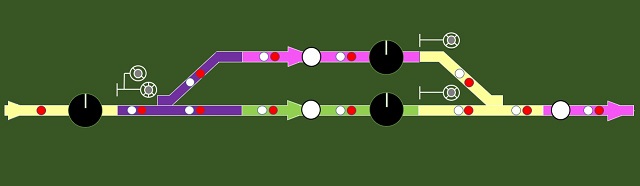

まずは、制御パネル部分をエクセル(一部ペイント)で描いてみました。イメージはこんな感じです。レイアウトは複線ですが、最初に片線のみ開発しようと思います。渡り線が一カ所入りますが、複線は倍にすれば良いはずですよね?そう簡単ではない気が多分にしますが・・・

白丸はルートを引いたときに光るLED、赤丸は在線時に光るLEDのつもりです。完成品は、LEDむき出しではないようにしたいと考えています。黒丸はロータリースイッチ、大きめの白丸はプッシュスイッチのつもりです。

この先、回路面、ソフト面両方の検討が必要になるため、そこそこ複雑になりそうです。これをブレッドボードで行うにはちょっとジャンパー線の嵐になりハードルが高いなあと考え、新たな方法を模索し始めました。

いきなりKiCadで基板を起こすのもありですが、失敗(回路ミス)時のリスクが高そうです。そこで、ブレッドボードで行ってきたところをユニバーサル基板で開発しようと思います。でもユニバーサル基板、苦手というか、手間がかかって、配線間違えて、あまり良い気がしない(個人的感想です)

これまでユニバーサル基板で作る場合簡単なものを作っていたので、特に配線図など書かずに作っていました。そういう訳でよく配線ミス(確かめないのが悪いのですが)をしているのですが、今回はそういうわけにもいかなそうなので何かソフトを使って基板レイアウトを作れないか調べました。

調べた結果、PasS、marmelo (ユニバーサル基板用回路図エディタ)というユニバーサル基板用に2種類のソフトがありました。

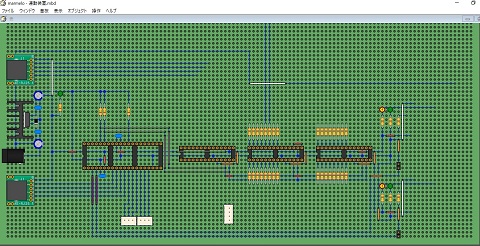

使おうと思っている基板はA4サイズくらいの大きな基板なので、それに対応できるそうなのがmarmeloというソフトでした。こちらを使って基板レイアウトを決めていこうと思います。

それからKiCadは回路図を描いてからプリント基板を作成します。これによって配線のつながりの確認をしてくれていました、marmelo(PasSも)は、そういうチェック機能がありません。配線の確認は、自分で行う必要がありますが、こういうのを作ってくださって公開して頂いているだけでも大助かりです。ありがとうございます。有意義に使わせて頂きます。

なお、元々入っている部品データは限られていて、これ以外の部品のデータを作って公開してされている方もいらしゃいます。それでも欲しい部品がないものは自作する必要があります。仕方なく数点自作しました。

自作の部品データは、marmeloのマニュアルに書かれていますが、元々入っている部品のデータを見ながら見よう見まねでやってみたら作れました。思ったより難しくなかったです。

以下は作成途中のユニバーサル基板です。これを描き上げるのにもう暫く時間がかかりそうです。紙ベースで書いていたら大変そうです。

この作業が終わったら、部品と配線のはんだ付け作業が待っています。その後、ソフト作成。動かせるまでまだまだ時間がかかりそうです。

ご覧いただきありがとうございました。

コメント